快速开始

欢迎使用算法模型智能体平台!本指南将带您体验从算法模型到应用系统的完整构建流程。

一、平台访问与用户指南

1.1 平台访问

首先,访问平台登录界面:

注意事项

- 平台目前为原型版本,仅供测试使用

- 请使用以下提供的测试账号进行体验

- 生产环境请联系管理员获取正式账号

1.2 测试账号信息

由于平台目前还处于原型版本阶段,我们为不同用户身份提供了专门的测试账号:

| 用户身份 | 用户名 | 密码 | 功能权限 | 使用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 发布者 | publisher | 123456 | 算法模型发布、原子微服务封装 | 算法开发者,负责提交算法模型并封装为原子微服务 |

| 使用者 | user | 123456 | 元应用构建、应用系统构建 | 业务人员,负责构建元应用智能体和应用系统 |

| 管理员 | admin | 123456 | 全平台管理、系统监控 | 平台管理者,负责系统监控和管理 |

账号详细说明

- 发布者(Publisher):主要负责算法模型的提交和封装工作,包括代码上传、依赖分析、接口封装、容器化配置等

- 使用者(User):主要负责应用层面的构建工作,包括元应用的仿真构建、业务数据验证、应用系统的参数化构建等

- 管理员(Admin):拥有全平台的管理权限,可以监控平台运行状态、管理用户权限、查看系统统计数据等

1.3 登录后界面

使用对应的测试账号登录成功后,您将看到平台的数据统计界面:

界面功能说明

数据统计界面展示了平台的核心指标:

- 服务统计:已发布的原子微服务数量

- 应用统计:已构建的元应用和应用系统数量

- 使用情况:平台的活跃度和使用趋势

- 系统状态:各模块的运行状态和性能指标

二、完整流程概览

本快速开始将带您完成一个完整的从算法到应用的构建流程:

第一步:算法模型封装(发布者操作)

- 发布者上传算法模型代码

- 系统自动进行代码审查、依赖分析、微服务生成、容器化部署和技术评测

- 生成可调用的原子微服务

第二步:元应用构建(使用者操作)

- 使用者通过自然语言描述应用需求

- 系统智能推荐并组合相关的原子微服务

- 用户在可视化界面中调整服务组合方案

- 系统进行业务数据验证

第三步:应用系统生成(使用者操作)

- 用户进行参数化配置

- 系统生成最终的应用系统

- 完成应用部署

三、发布者流程:算法模型封装

角色说明

本部分适用于发布者Publisher角色,请使用 publisher 账号登录体验。

3.1 垂域原子微服务发布

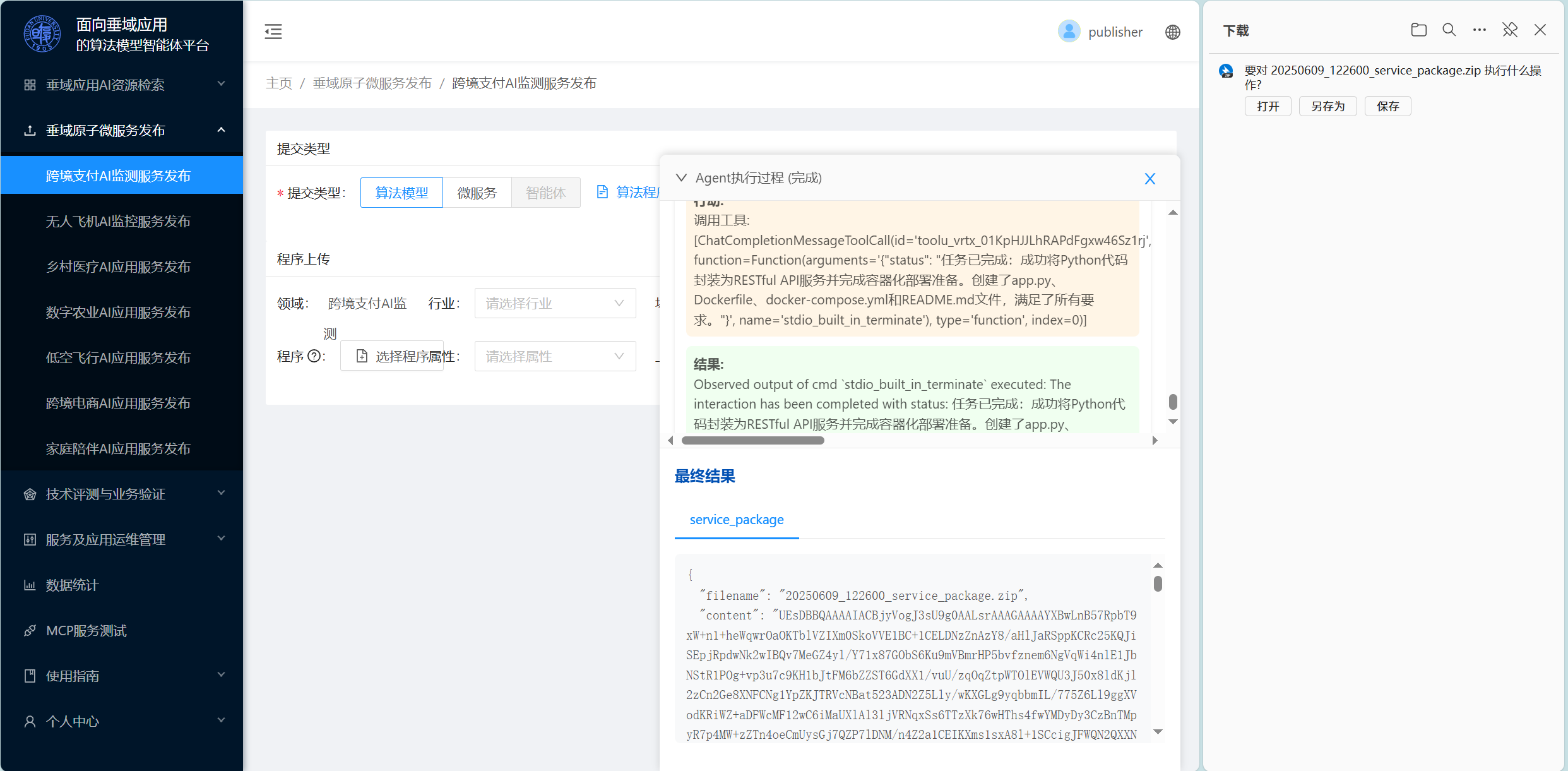

3.1.1 提交算法模型代码

为了更好地体验发布流程,我们提供了一个完整的示例代码供您下载使用:

首先查看封装前的原始代码示例:

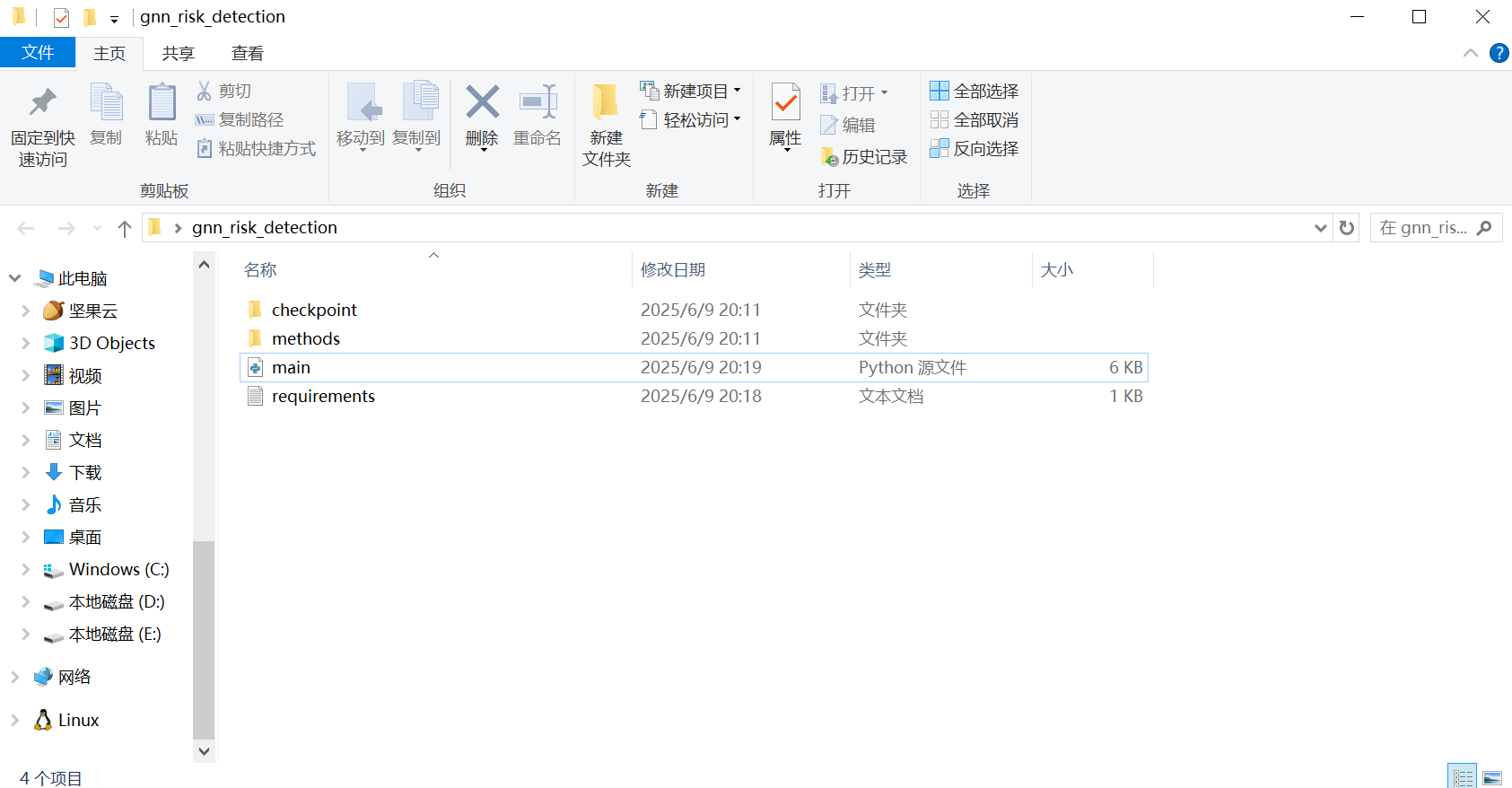

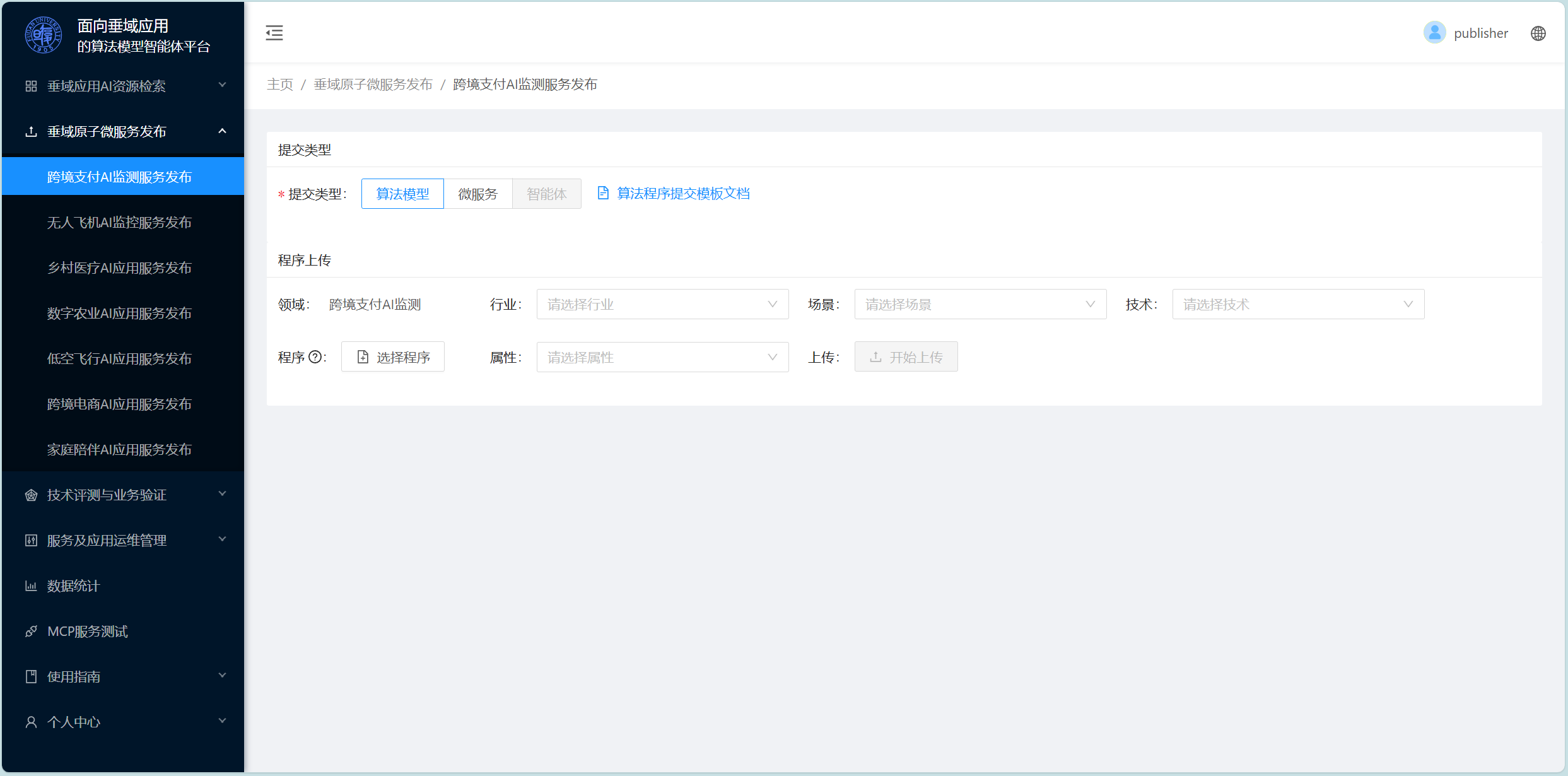

操作步骤:

- 进入原子微服务发布页

- 上传算法模型代码

代码上传要求

支持的代码格式:

- 目前仅支持上传 Python 代码

- 支持上传单个

.py文件或.zip格式的项目代码压缩包

代码模板要求:

- 提交的代码必须符合平台的代码模板要求

- 详细的模板规范请参考:代码模板要求文档

建议:

- 建议使用我们提供的示例代码作为参考模板

- 确保代码结构清晰,包含必要的函数接口和注释

点击"选择程序"按钮,上传示例代码文件,然后点击"开始上传"按钮

- 等待平台分析:系统将自动进行静态检查和依赖分析

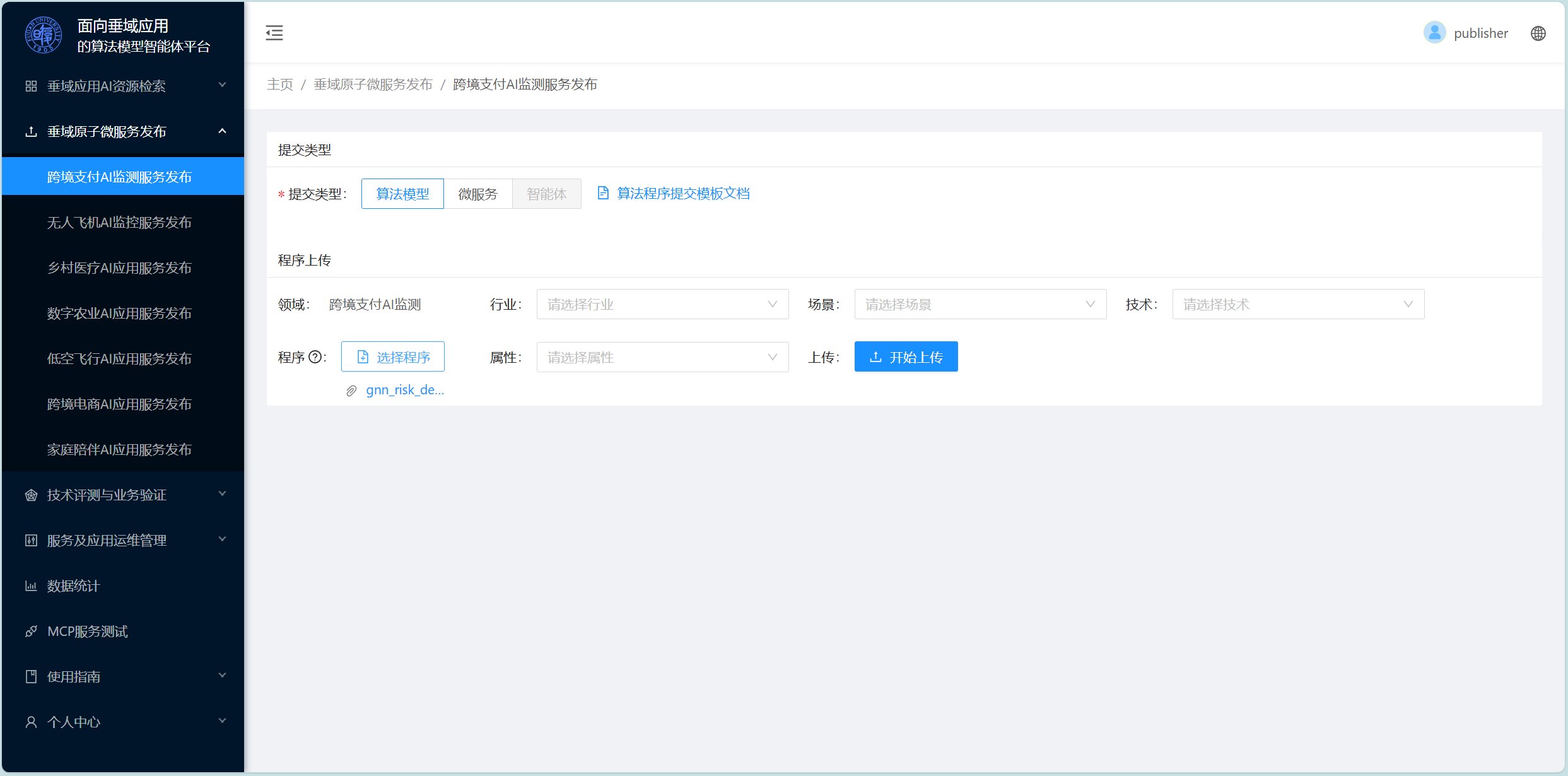

3.1.2 可视化依赖分析

平台完成分析后,您将看到:

| 分析结果 | 功能描述 | 交互方式 |

|---|---|---|

| 依赖关系图谱 | 代码结构的可视化展示 | 可视化图形界面 |

| 功能节点 | 可点击的代码功能模块 | 点击选择封装接口 |

| 接口建议 | 系统推荐的封装方案 | AI智能分析推荐 |

3.1.3 选择封装接口

- 点击图谱节点:选择要封装为接口的功能模块

- 自动代码封装:平台将自动将原始代码中选定的功能节点和相关依赖封装成微服务资源,并生成相关代码

3.1.4 微服务预发布

配置服务信息并预发布:

首先配置服务的基本信息,包括服务名称、服务描述和版本信息。配置完成后点击"预发布"按钮,平台将自动完成整个封装和部署流程。

封装和部署过程:

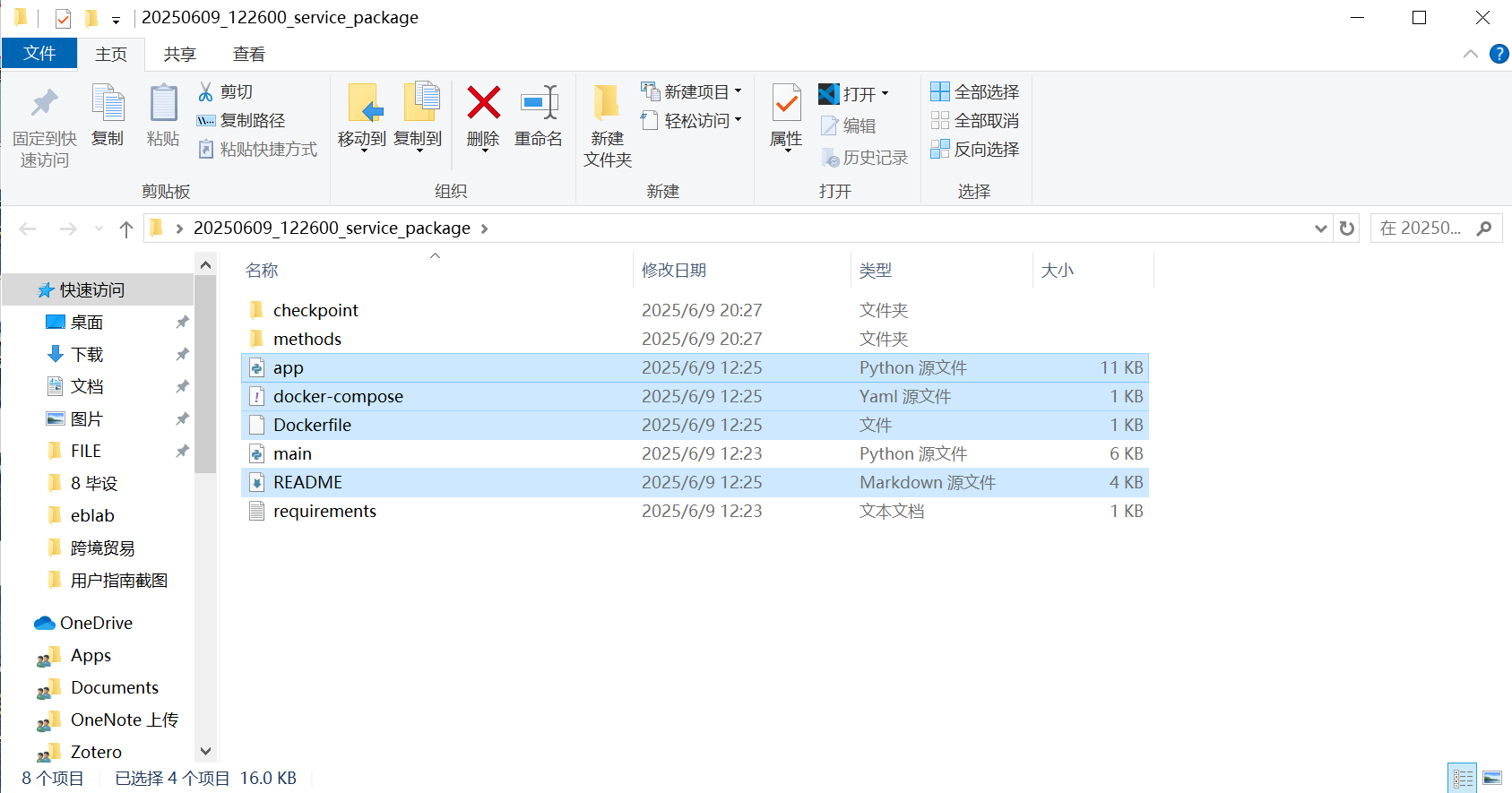

点击预发布按钮后,平台会自动进行代码封装处理。与原始提交的算法代码相比,平台主要生成了微服务封装文件(app.py)来实现标准化的工具接口,同时更新了项目依赖文件以支持微服务运行,并生成了完整的Docker容器化配置文件。处理完成后,浏览器会自动下载封装好的代码压缩包,同时平台后台开始进行容器化部署。

什么是"预发布"?

预发布是服务部署的第一阶段:

- 代码封装完成:算法代码已被封装为微服务,并生成了Docker相关的配置文件

- 上传到平台:封装好的代码文件会自动上传到平台

- 容器化部署:平台自动构建Docker镜像,分配容器资源,将服务运行起来

- 状态说明:在完成容器化部署之后,服务的状态会由"部署中"转为"预发布",此时服务已经运行运行但尚未经过技术评测

预发布 vs 正式发布:

- 预发布状态:服务已运行但未通过技术评测,暂时无法用于元应用构建

- 正式发布状态:服务通过微服务技术评测后的状态,可以被调用

后续流程: 根据平台的三级验证框架,预发布的服务还需要通过"微服务技术评测",评测通过后才能成为正式发布状态,只有正式发布的服务才可以用于后续的元应用仿真构建。

平台技术演进说明

从REST Server到MCP Server的演进:

在平台发展的早期阶段,我们将算法封装为传统的REST Server微服务。但随着AI智能体技术的快速发展和MCP(Model Context Protocol)标准的日趋成熟,我们发现MCP Server在构建智能体应用方面具有显著优势。

为什么选择MCP Server?

- 更适合智能体间的交互通信

- 提供了标准化的AI工具调用接口

- 支持上下文感知的服务调用

- 与大语言模型集成更加自然

平台升级策略: 从当前版本开始,平台将自动进行MCP Server封装,所有新发布的微服务都采用MCP Server架构。这确保了平台在AI智能体领域的技术领先性和生态兼容性。

MCP Server 技术详解

什么是MCP(Model Context Protocol)?

MCP是由Anthropic公司开发的开源协议,专门用于连接AI助手与各种工具和数据源。它为大语言模型提供了一种标准化的方式来访问外部资源和执行特定任务。

MCP Server核心特性:

工具(Tools)

- 将算法功能封装为标准化的工具接口

- 支持函数调用和参数验证

- 提供详细的工具描述和使用说明

资源(Resources)

- 管理算法相关的数据资源

- 支持动态资源发现和访问

- 提供资源权限控制

提示词(Prompts)

- 内置算法专用的提示词模板

- 支持上下文感知的智能交互

- 优化与大语言模型的协作效果

技术优势:

- 原生AI支持:专为AI智能体设计的通信协议

- 标准化接口:遵循MCP规范,确保跨平台兼容性

- 上下文感知:保持服务调用的上下文连续性

- 类型安全:提供强类型的参数验证和错误处理

- 可组合性:支持多个MCP Server的灵活组合

在平台中的应用:

- 算法被自动封装为MCP Tools,可被智能体直接调用

- 提供丰富的元数据描述,便于AI理解和使用

- 支持复杂的工作流编排和智能体间协作

- 确保与主流AI开发工具链的无缝集成

部署完成状态:

部署完成后,您可以在总览界面看到服务的当前状态。服务会经历"部署中"到"预发布"的状态变化,此时服务已经运行但尚未通过技术评测,因此处于预发布状态。

部署状态说明

服务预发布后的状态变化:部署中 → 预发布 → 已发布

由于平台的自动部署功能存在bug,因此该服务的状态会卡在部署中。正常情况下,服务部署完成后会转为预发布状态。

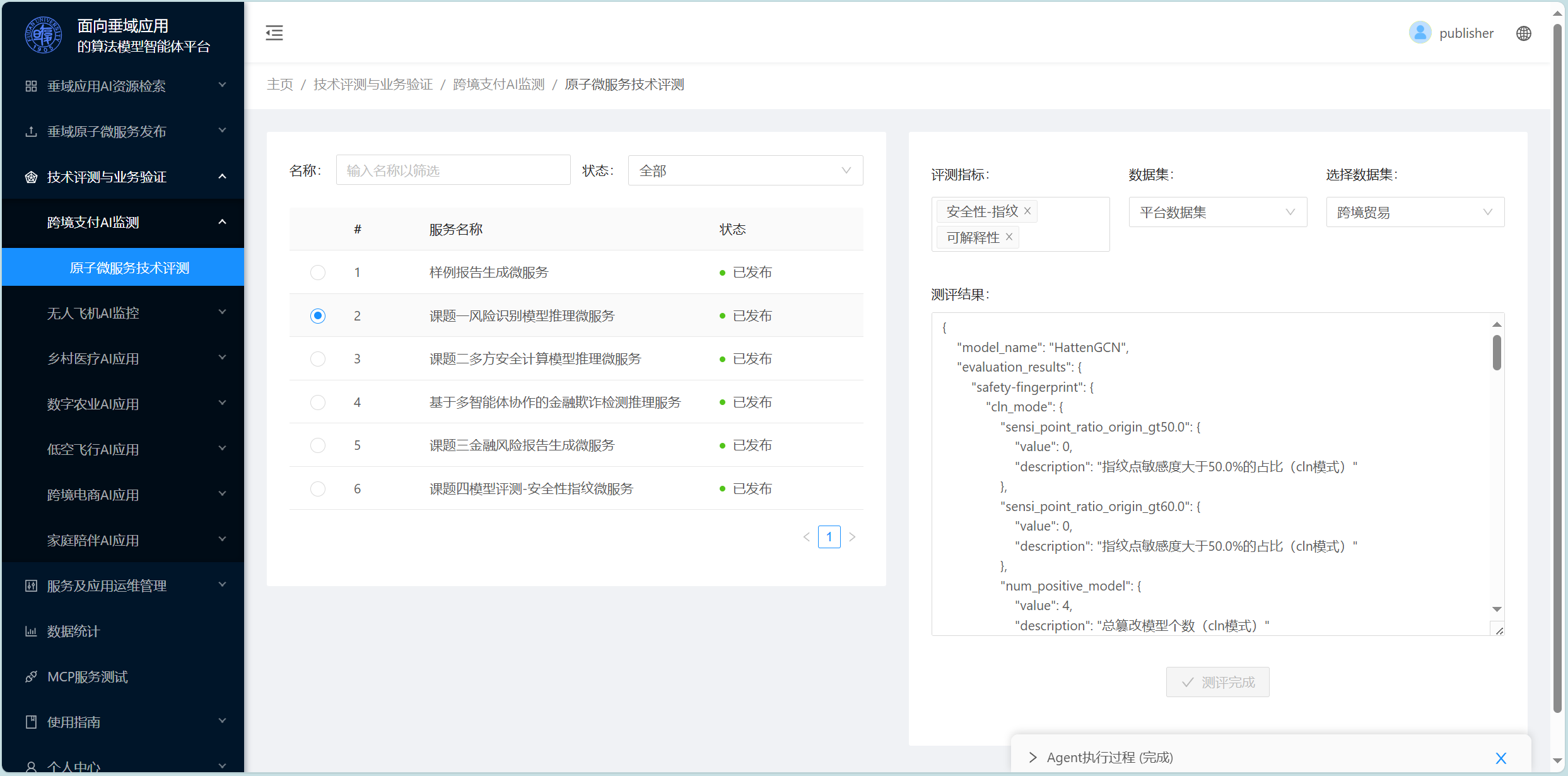

3.2 原子微服务技术评测

为什么需要原子微服务技术评测?

在平台的四级接口体系中,原子微服务是连接算法模型和元应用智能体的关键桥梁。根据三级验证框架,微服务技术评测是确保服务质量的重要环节:

四级接口体系要求: 算法模型封装为原子微服务后,必须具备标准化的接口规范和稳定的性能表现,才能被上层的元应用智能体可靠调用。

三级验证框架: 继代码静态审查之后,技术评测从性能、稳定性和接口一致性等维度全面验证微服务的技术指标,确保其达到生产环境的质量标准。

只有通过技术评测的服务才能进入正式发布状态,成为平台生态中可被检索和调用的标准化资源。

注意: 由于前面步骤中预发布的服务会卡在"部署中"状态,本演示将使用平台上已有的其他服务作为示例。

3.2.1 评测操作步骤

- 进入原子微服务评测页

- 选择待评测的服务

- 选择评测指标:

- 点击开始评测:系统自动进行技术评测

- 等待评测完成:测评通过后,服务状态变为"已发布"

四、使用者流程:元应用构建

角色说明

本部分适用于使用者User角色,请使用 user 账号登录体验。

4.1 垂域应用AI资源检索

前置步骤

在构建元应用之前,建议先在"垂域应用AI资源检索"中:

- 检索已有的原子微服务与元应用

- 构思自己的元应用需求

- 了解可用的服务接口和功能

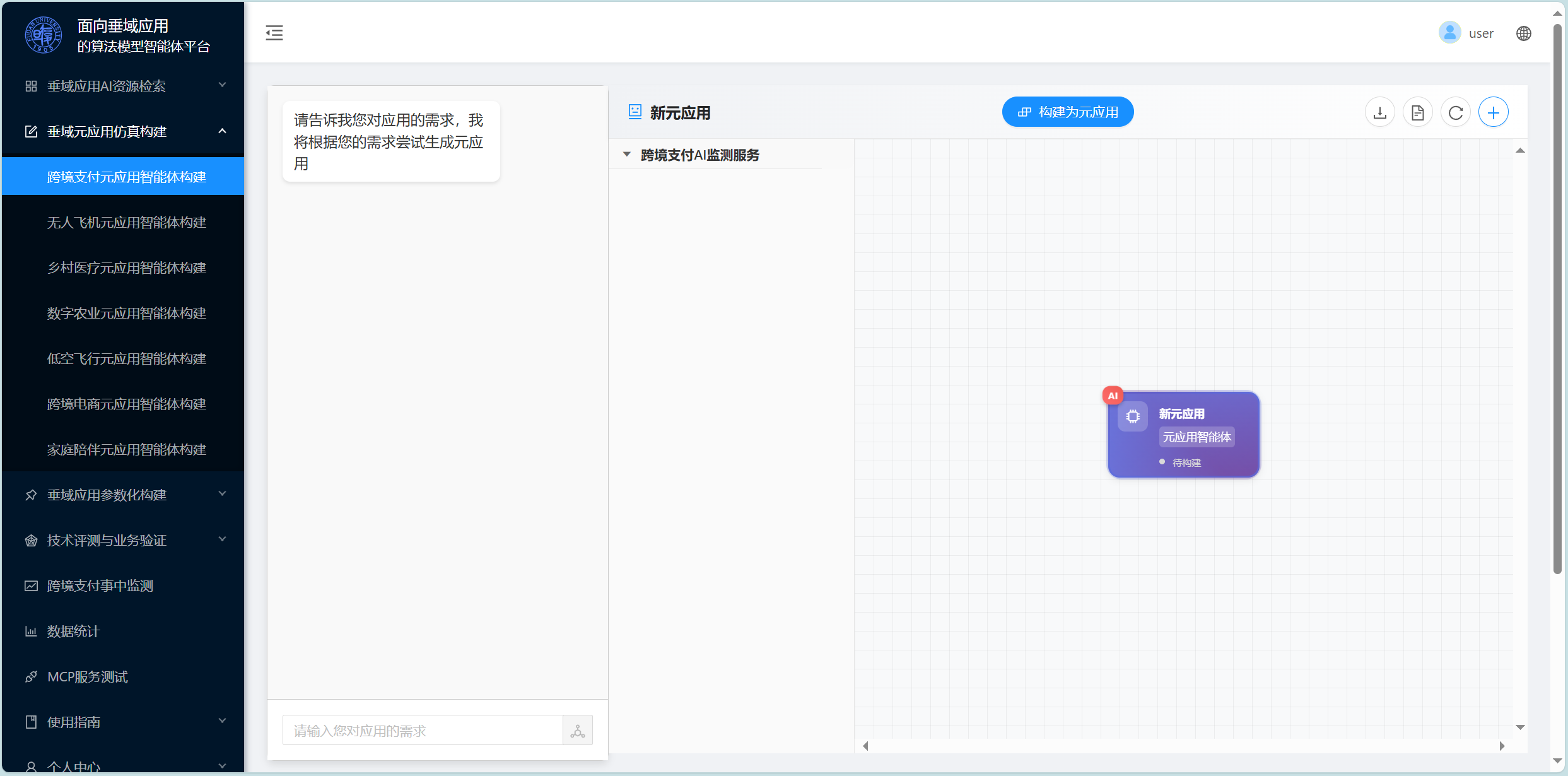

4.2 垂域元应用仿真构建

4.2.1 仿真构建准备

- 进入元应用仿真构建页面

- 界面布局说明:

| 区域位置 | 功能描述 | 操作方式 |

|---|---|---|

| 左侧 | 智能对话框 | 自然语言需求描述 |

| 右侧 | 可视化画布 | 智能体服务工具调用图 |

4.2.2 自然语言需求描述

- 在左侧聊天框中用自然语言描述您的应用需求:

示例需求描述:

"我想基于课题一的算法生成一个跨境支付报告生成应用"- 大模型分析:系统将理解您的需求并:

- 推荐合适的原子微服务

- 组合服务节点和工具信息

- 生成初步的应用架构

4.2.3 可视化调整

- 查看右侧画布:组合好的元应用可视化展示

- 手动调整功能:悬停查看服务工具细节,添加或删除服务节点

- 实时预览:调整过程中实时显示效果

大模型辅助编排

先让大模型给出推荐的编排结果,之后手动修改并构建元应用

4.2.4 构建元应用

- 点击"构建为元应用"按钮

- 界面预览:查看构建好的元应用界面

- 定制、填写相关信息:

- 元应用名称

- 功能描述

- 用户界面设置

- 预发布元应用:点击预发布按钮

什么是"预发布"?

预发布是元应用部署的第一阶段:

- 元应用构建完成:多个原子微服务已被组合为元应用智能体,并生成了相应的配置文件

- 上传到平台:构建好的元应用配置文件会自动上传到平台

- 容器化部署:平台自动进行元应用的容器化部署,创建智能体运行环境

- 状态说明:部署完成后,元应用的状态会由"部署中"转为"预发布",此时元应用已经可以运行但尚未经过业务数据验证

预发布 vs 正式发布:

- 预发布状态:元应用已运行但未通过业务数据验证,暂时无法用于应用系统构建

- 正式发布状态:元应用通过业务数据验证后的状态,可以被检索和调用

后续流程: 根据平台的三级验证框架,预发布的元应用还需要通过"业务数据验证",验证通过后才能成为正式发布状态,只有正式发布的元应用才可以用于后续的应用系统构建。

状态说明

此时该应用未通过平台验证,以预发布状态运行。

4.3 元应用业务数据验证

为什么需要元应用业务数据验证?

在平台的四级接口体系中,元应用智能体是连接原子微服务和应用系统的关键桥梁。根据三级验证框架,业务数据验证是确保元应用质量的重要环节:

四级接口体系要求: 原子微服务组合为元应用智能体后,必须具备正确的业务逻辑和可靠的智能体交互能力,才能被上层的应用系统参数化构建所依赖。

三级验证框架: 继代码静态审查和微服务技术评测之后,业务数据验证通过智能体间的交互评测,全面验证元应用的业务逻辑正确性、数据处理能力和智能体协作效果,确保其满足实际业务场景的应用要求。

只有通过业务数据验证的元应用才能进入正式发布状态,成为平台生态中可被检索和用于应用系统构建的标准化智能体资源。

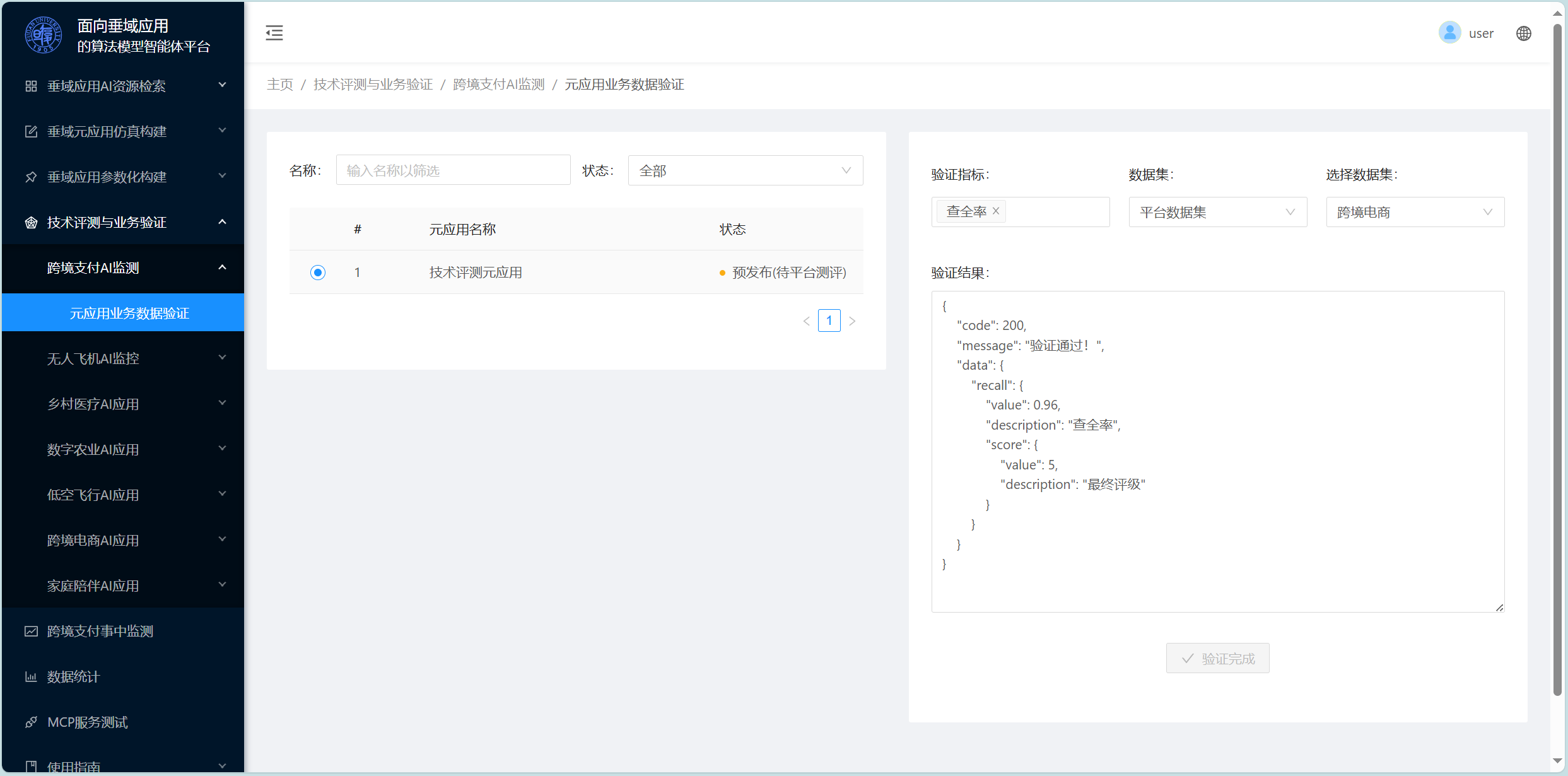

4.3.1 验证操作步骤

- 进入元应用业务数据验证界面

- 选择刚预发布的元应用智能体

- 配置评测参数:

- 选择评测数据集

- 设置评测指标

- 配置验证规则

- 开始智能体交互评测:

- 平台智能体自动进行评测

- 这是一个智能体与智能体的交互过程

- 验证元应用的业务逻辑正确性

- 等待评测完成:通过后元应用正式发布

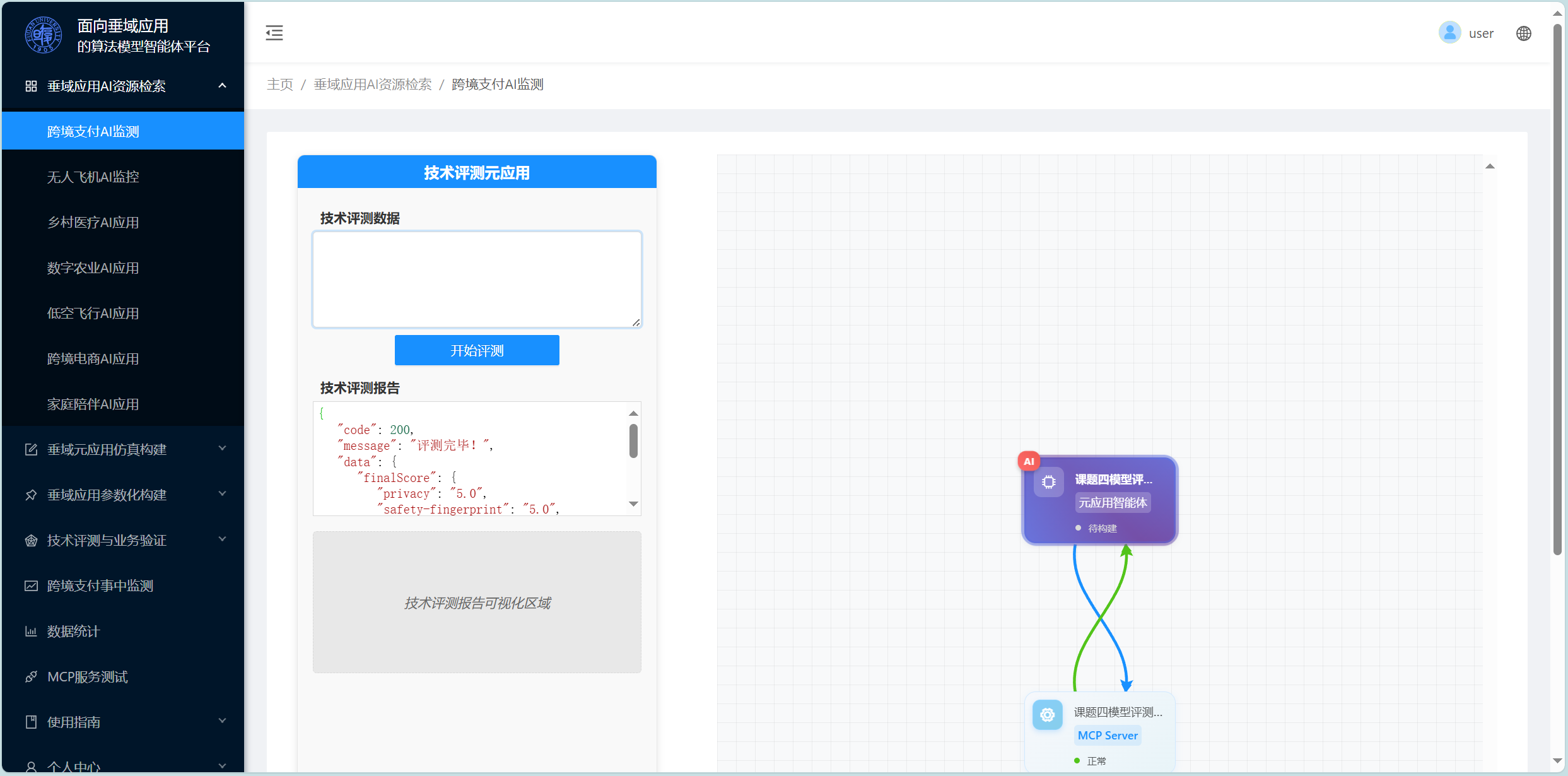

4.3.2 元应用使用

元应用发布后的使用界面:

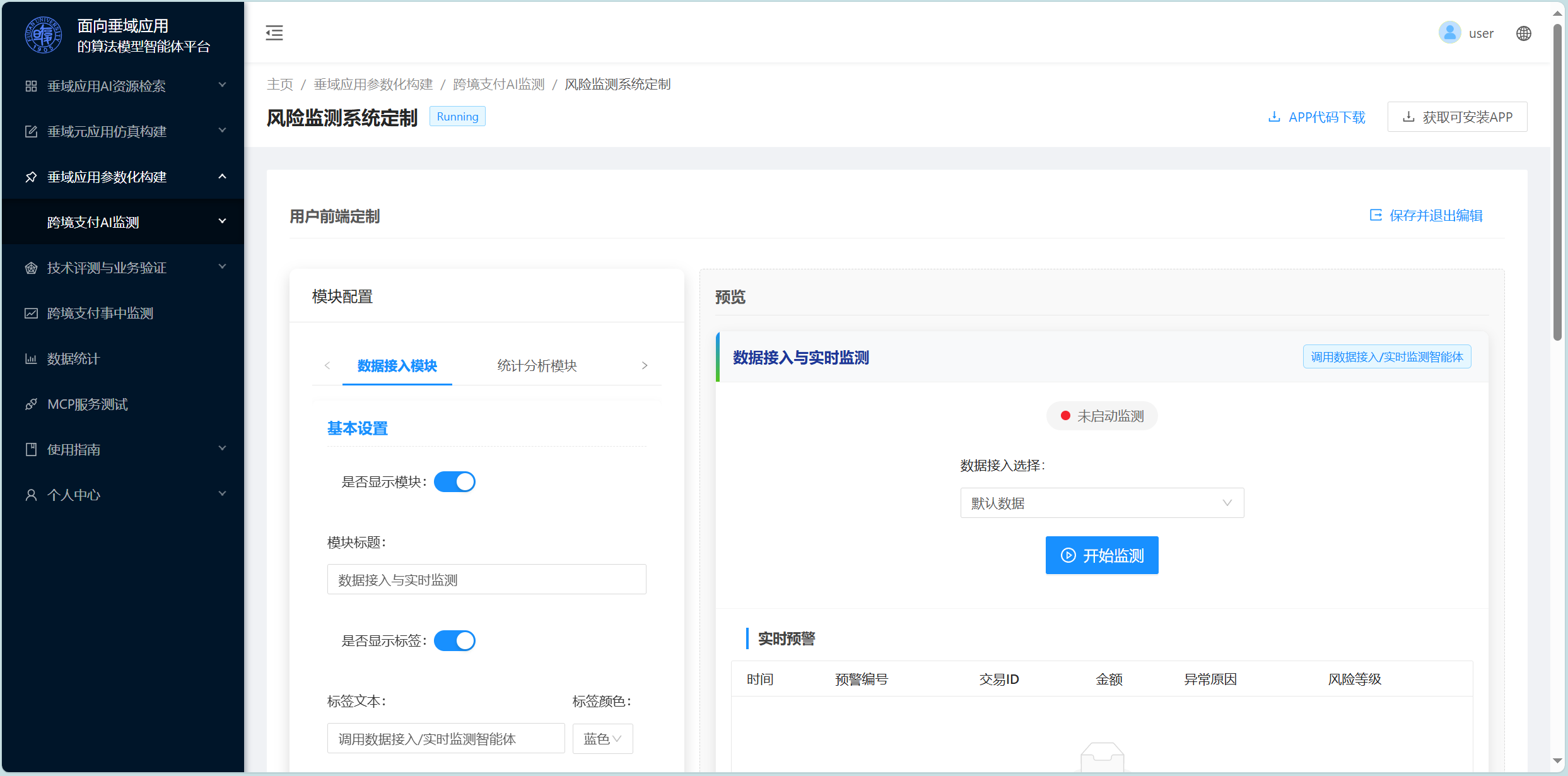

五、使用者流程:应用系统构建

5.1 应用系统参数化构建

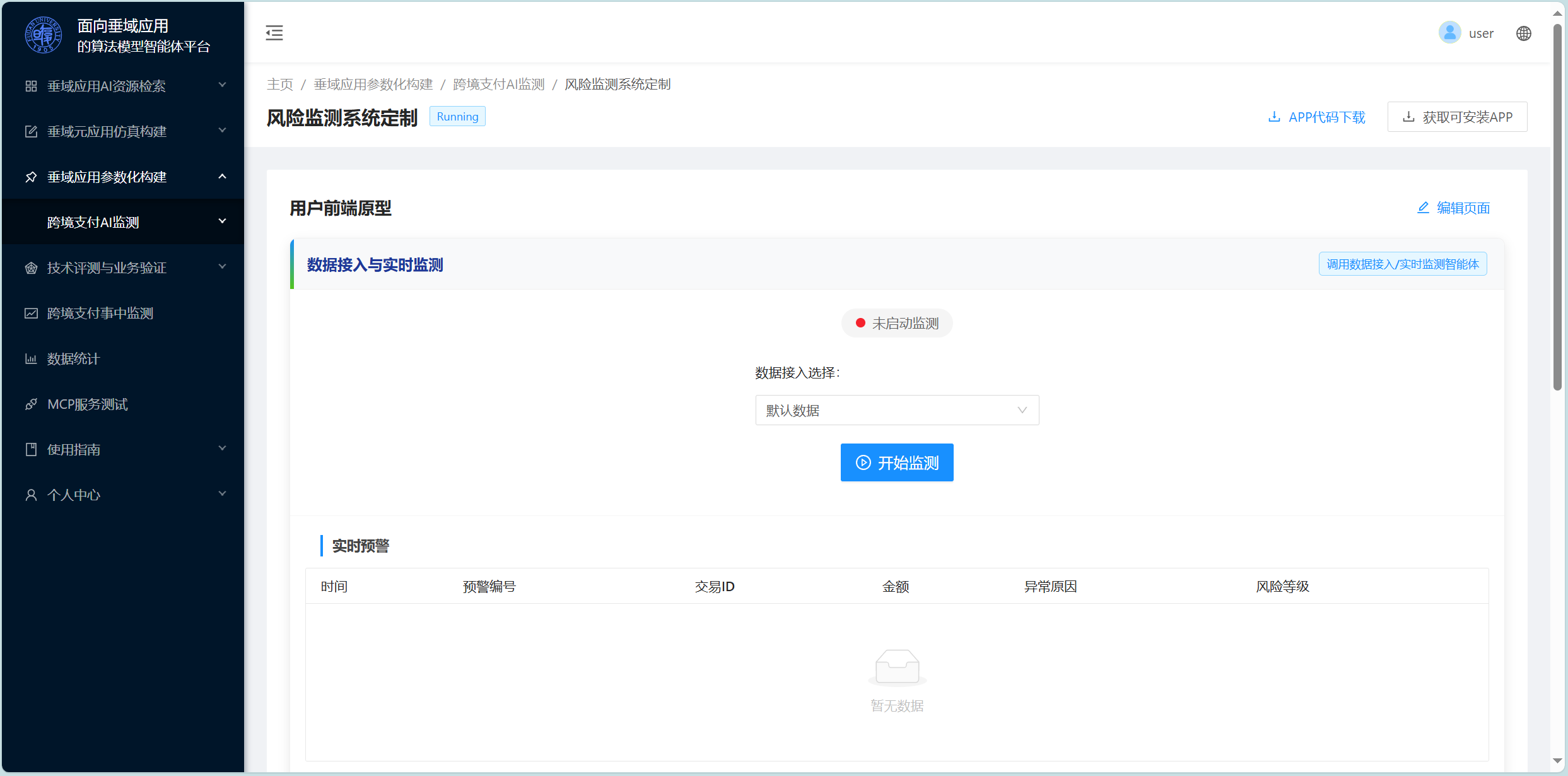

5.1.1 参数化构建操作

- 进入应用系统参数化构建页面

- 选择已发布的元应用智能体

- 参数化配置选项:

- 业务参数设置

- 界面样式配置

- 功能模块选择

- 性能参数调优

5.1.2 生成应用系统

- 预览应用原型:查看配置效果

- 测试核心功能:验证业务流程

- 导出部署包:生成可部署的应用系统

六、平台特色与价值

6.1 四级接口体系

接口体系详解

完整的标准化构建流程:

算法模型 → 原子微服务 → 元应用智能体 → 应用系统每一级都有明确的职责和标准化的接口规范,确保整个流程的一致性和可维护性。

6.2 三级验证框架

验证框架详解

全方位的质量保障体系:

代码静态审查 → 原子微服务技术评测 → 元应用业务数据验证从代码质量到技术性能,再到业务逻辑,层层把关确保最终应用的可靠性。

6.3 柔性集成能力

核心优势

- 无缝集成:各层级间松耦合,支持灵活组合

- 快速部署:标准化流程,一键部署上线

- 零代码构建:通过自然语言和可视化操作完成构建

- AI智能化:大模型辅助决策,智能体自动评测

七、平台价值体现

通过完整体验本流程,您将获得:

| 价值维度 | 具体体现 | 适用角色 |

|---|---|---|

| 无需业务知识 | 发布者专注算法逻辑,无需了解具体业务场景 | 发布者 |

| 无需编程知识 | 使用者通过自然语言和可视化操作完成应用构建 | 使用者 |

| 柔性集成 | 各层级间松耦合,支持灵活组合和快速部署 | 全体用户 |

| 智能化 | 大模型辅助决策,智能体自动评测 | 全体用户 |

八、下一步操作指南

恭喜完成!

您已经完成了平台的完整使用流程,从算法模型成功构建了应用系统!